2023/07/19

夏によく見かける「熱中症対策」の広告表現。これってOK?

薬機法や景品表示法をはじめとした広告表現にまつわる規制は、年を追うごとに厳格化されている。

今回は、そんな中でも特例的な扱いである「熱中症対策」という広告表現についてご紹介したい。

「熱中症対策」という広告表現は、薬機法に違反せず使用できる

夏の暑さが本格化し、熱中症のリスクが高まる季節。

猛暑の日々への備えとして欠かせないのが「熱中症対策」だ。

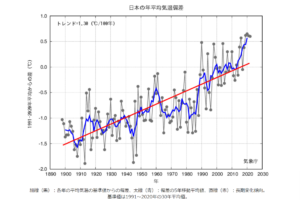

気象庁の資料を見ても、日本の平均気温は右肩上がりで推移している。

出典:気象庁ホームページ

毎年夏の暑い時期になると、コンビニやドラッグストアなどの店頭に「熱中症対策」と銘打った特設コーナーが設けられ、塩分を含んだ飲み物やキャンディーなどがずらりと並べられる。

実際にその光景を目にしたことがある人も少なくないだろう。

しかし、食品類における「●●症対策」という表示は、特定の症状に対する効果効能を暗示することになり薬機法違反となる。

「熱中症」というワードも、通常であれば食品類の広告表現として使用することはできないはずだ。

ところが、熱中症対策を目的としており、なおかつ一定の条件を満たす場合に限り、「熱中症対策」という文言の使用が厚生労働省により認められているのだ。

「熱中症対策」表示ガイドライン

2012年に全国清涼飲料工業会が制定した「熱中症対策」表示ガイドラインでは、「熱中症対策」と謳える製品を以下のように定義している。

ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg※1 含有する清涼飲料水。

(※1 この値は、厚生労働省HPのマニュアル記載の値に基づく。食塩相当量として0.1~0.2g。)

つまり、一定のナトリウムを含む場合は、食品であっても「熱中症対策」を謳えるのだ。

厚生労働省はこのガイドラインを各都道府県薬務主管課宛に通知。

また、同省のホームページ上でも夏場の熱中症対策として水分と塩分をあわせて摂取するよう呼びかけている。

なお、上記の条件を満たす場合でも、「熱中症対策」という文言を一言一句変えずにそのまま使用するというのが基本的なルール。

「熱中症予防」や「熱中対策」といった紛らわしい表示はNGとなる。

また、表示できるのは、テレビCMや店頭POP、ポスター、説明会等の広告類のみ。

商品名や製品の容器包装、製品段ボール等には表示できないので注意したい。

もちろん、上記の条件を満たさずに「熱中症対策」として打ち出すと薬機法違反になる。

夏場によく見かける「薬機法NG」の広告表現とは?

この「熱中症対策」という文言の使用は、あくまでも例外的に認められたもの。

通常、食品の範疇を超えて医薬品的な効果効能を謳った場合は、薬機法に抵触することになる。

以下に、夏の暑い季節を商機としたサプリメントや健康食品などの広告で見られる薬機法違反例をいくつかご紹介したい。

×「夏の疲れに効く」「暑さによる疲労やダメージを吹き飛ばすサプリ」

→疲労回復効果の訴求はNG。

×「飲む日焼け止め」「飲む紫外線カット」

→体に変化を与える表現はNG。

×「飲むだけでスルスル痩せる」「夏の間に-8kgを叶えるダイエットサプリ」

→体に変化を与える表現はNG。

薬機法のほか、健康増進法や景品表示違反になる場合も。

まとめ

薬機法の規制は年々厳しくなってきているが、以下の条件に当てはまる場合、食品でも「熱中症対策」を謳うことができる。

・ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml当たり40~80mg含有する清涼飲料水

・表示対象は、テレビCMや店頭POP、ポスター、説明会等の広告類のみ

上記の縛りはあるものの、年々厳しくなる薬機法に触れることなく「熱中症対策」を謳える非常に珍しいケース。

私たちの健康と安全を守るためにも、覚えておいて損はないだろう。